Sabe-se como psicólogos e filósofos denominaram tudo isso: mitologia freudiana.

Era realmente necessário que este empenho de Freud assim lhes parecesse;

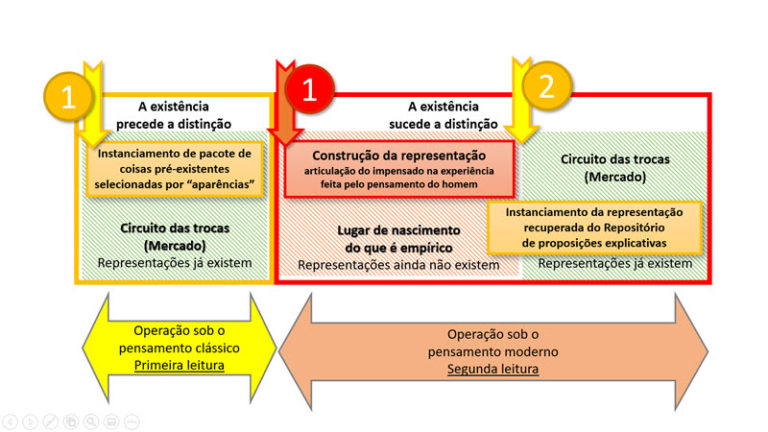

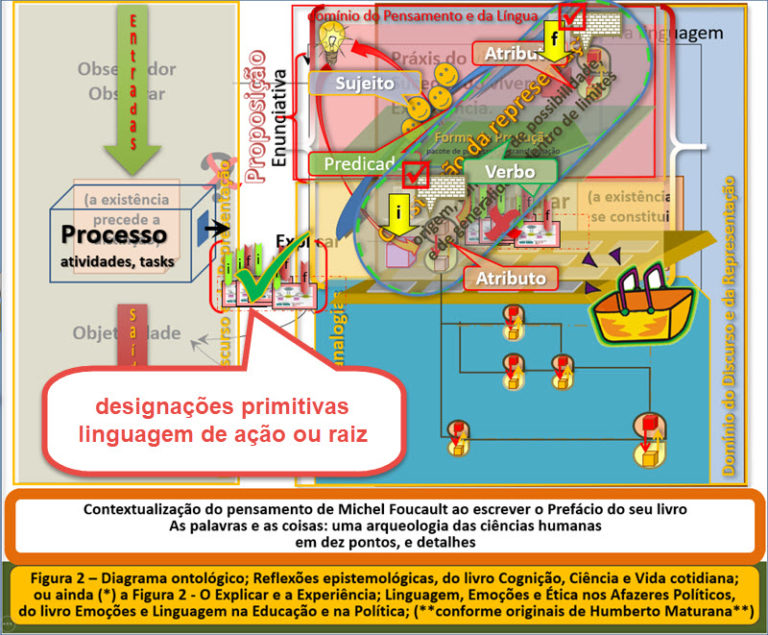

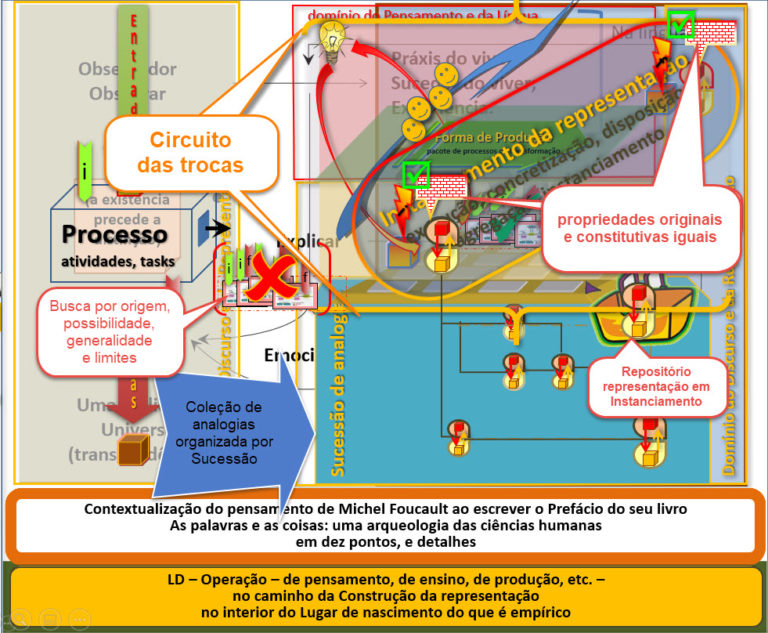

- para um saber que se aloja no representável,

- aquilo que margeia e define, em direção ao exterior, a possibilidade mesma da representação

- não pode ser senão mitologia.

Mas, quando se segue, no seu curso, o movimento da psicanálise, ou quando se percorre o espaço epistemológico em seu conjunto, vê-se bem que estas figuras – imaginárias, sem dúvida, para um olhar míope – são as próprias formas da finitude, tal como é analisada no pensamento moderno:

não é a morte aquilo a partir de que o saber em geral é possível de sorte tal que ela seria, do lado da psicanálise, a figura desta reduplicação empírico-transcendental que caracteriza na finitude o modo de ser do homem?

Não é o desejo o que permanece sempre impensado no coração do pensamento?

E esta Lei-Linguagem (ao mesmo tempo fala e sistema da fala) que a psicanálise se esforça por fazer falar, não é aquilo em que toda significação assume uma origem mais longínqua que ela mesma, mas também aquilo cujo retorno é prometido no ato mesmo da análise?

É bem verdade que nem esta Morte, nem este Desejo, nem esta Lei podem jamais encontrar-se no interior do saber que percorre em sua positividade o domínio empírico do homem; mas a razão disto é que designam as condições de possibilidade de todo saber sobre o homem.

E precisamente

- quando esta linguagem se mostra em estado nu, mas se furta ao mesmo tempo para fora de toda significação

- como se fosse um grande sistema despótico e vazio,

- quando o Desejo reina em estado selvagem,

- como se o rigor de sua regra tivesse nivelado toda oposição,

- quando a Morte domina toda função psicológica e se mantém acima dela

- como sua norma única e devastadora

então reconhecemos a loucura em sua forma presente, a loucura tal como se dá à experiência moderna, como sua verdade e sua alteridade.

Nessa figura empírica, e contudo estranha a (e em) tudo o que podemos experimentar, nossa consciência

- não encontra mais, como no século XVI, o vestígio de um outro mundo;

- ela não constata mais o vaguear da razão extraviada;

- ela vê surgir o que nos é perigosamente o mais próximo – como se subitamente se perfilasse, em relevo, o recôncavo mesmo de nossa existência;

a finitude, a partir da qual nós somos, pensamos e sabemos, está subitamente diante de nós, existência a um tempo real e impossível, pensamento que não podemos pensar, objeto para nosso saber mas que a ele se furta sempre.

É por isso que a psicanálise encontra nesta loucura por excelência – a que os psiquiatras chamam esquizofrenia – o seu íntimo, o seu mais invencível tormento: pois nesta loucura se dão, sob uma forma absolutamente manifesta e absolutamente retraída, as formas da finitude em direção à qual, de ordinário, ela avança indefinidamente (e no interminável), a partir do que lhe é voluntária-involuntariamente oferecido na linguagem do paciente.

De sorte que a psicanálise “reconhece-se aí”, quando é colocada diante destas mesmas psicoses às quais, no entanto (ou antes, por essa mesma razão) ela quase não tem acesso: como se a psicose expusesse numa iluminação cruel e oferecesse de um modo demasiado longínquo, mas justamente demasiado próximo, aquilo em cuja direção a análise deve lentamente caminhar.

Mas esta relação da psicanálise com o que torna possível todo saber em geral na ordem das ciências humanas tem ainda uma outra consequência.

É que ela não pode desenvolver-se como puro conhecimento especulativo ou teoria geral do homem. Não pode atravessar o campo inteiro da representação, tentar contornar suas fronteiras, apontar para o mais fundamental, na forma de uma ciência empírica construída a partir de observações cuidadosas;

essa travessia só pode ser feita no interior de uma prática em que não é apenas o conhecimento que se tem do homem que está empenhado, mas o próprio homem –

- o homem com essa Morte que age no seu sofrimento,

- esse Desejo que perdeu seu objeto

- e essa linguagem pela qual, através da qual se articula silenciosamente sua Lei.

Todo saber analítico é, pois, invencivelmente ligado a uma prática, a este estrangulamento da relação entre dois indivíduos, em que um escuta a linguagem do outro, libertando assim seu desejo do objeto que ele perdeu (fazendo-o entender que o perdeu) e libertando-o da vizinhança sempre repetida da morte (fazendo-o entender que um dia morrerá).

É por isso que nada é mais estranho à psicanálise que alguma coisa como uma teoria geral do homem ou uma antropologia.

Assim como

- a psicanálise se coloca na dimensão do inconsciente

(dessa animação crítica que inquieta interiormente todo o domínio das ciências humanas), - a etnologia se coloca na da historicidade

(desta perpétua oscilação que faz com que as ciências humanas sejam sempre contestadas, do exterior, por sua própria história).

É sem dúvida difícil sustentar que a etnologia tem uma relação fundamental com a historicidade, já que ela é tradicionalmente o conhecimento dos povos sem história; em todo o caso, ela estuda nas culturas (ao mesmo tempo por escolha sistemática e por falta de documentos) antes as invariantes de estrutura que a sucessão dos acontecimentos.

Suspende o longo discurso “cronológico” pelo qual tentamos refletir nossa própria cultura no interior dela mesma, para fazer surgir correlações sincrônicas em outras formas culturais. E, contudo, a própria etnologia só é possível a partir de uma certa situação, de um acontecimento absolutamente singular, em que se acham empenhadas a um tempo a nossa historicidade e a de todos os homens que podem constituir o objeto de uma etnologia (ficando entendido que podemos perfeitamente fazer a etnologia de nossa própria sociedade): a etnologia se enraíza, com efeito, numa possibilidade que pertence propriamente à história de nossa cultura, mais ainda, à sua relação fundamental com toda história, e que lhe permite ligar-se às outras culturas à maneira da pura teoria.

Há uma certa posição da ratio ocidental que se constituiu na sua história e que funda a relação que ela pode ter com todas as outras sociedades, mesmo com aquela sociedade em que ela historicamente apareceu. Isto não quer dizer, evidentemente, que a situação colonizadora seja indispensável à etnologia: nem a hipnose, nem a alienação do doente na personagem fantasmática do médico são constitutivos da psicanálise; mas, assim como esta só pode desenvolver-se na violência calma de uma relação singular e da transferência que ela requer, do mesmo modo a etnologia só assume suas dimensões próprias na soberania histórica – sempre retida, mas sempre atual – do pensamento europeu e da relação que o pode confrontar com todas as outras culturas e com ele próprio.

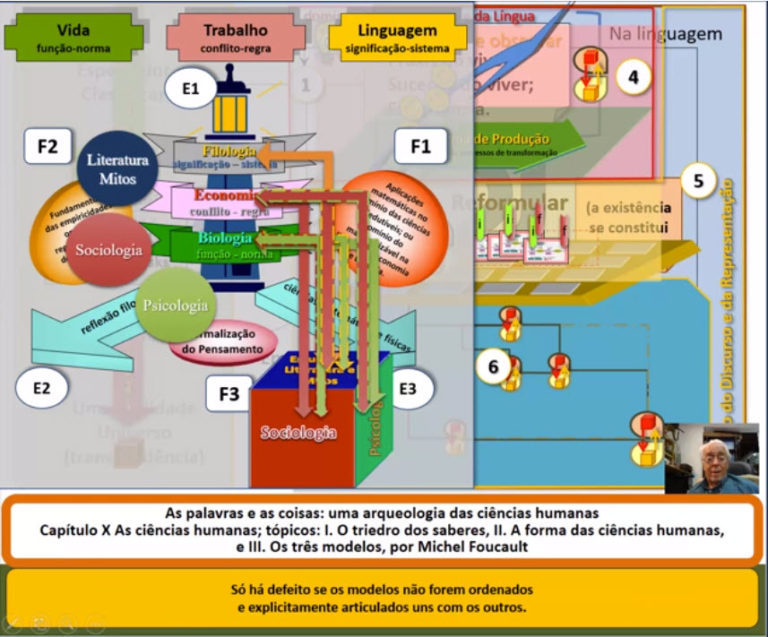

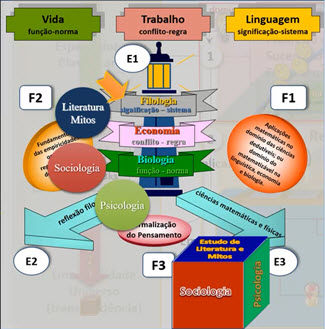

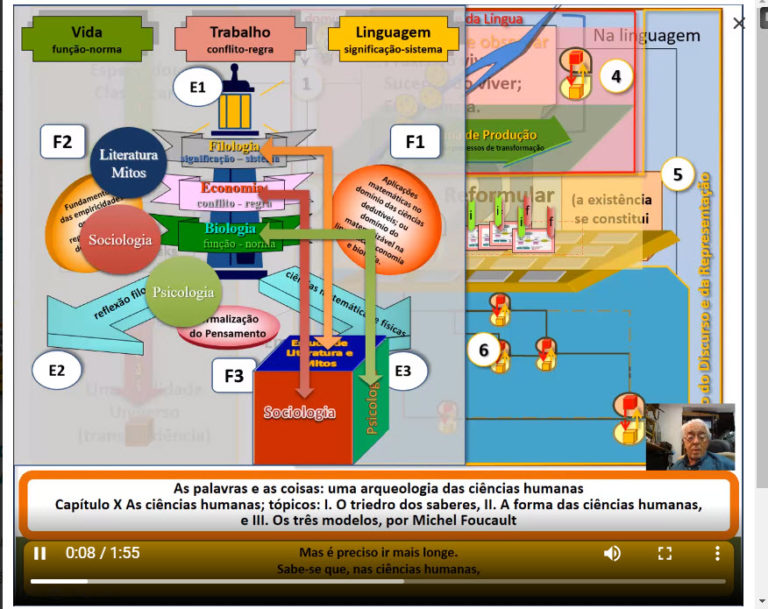

Mas essa relação (na medida em que a etnologia não busca apagá- Ia, mas, ao contrário, escava-a, instalando-se definitivamente nela) não a encerra nos jogos circulares do historicismo; coloca-a, antes, em posição de contornar seu perigo, invertendo o movimento que os faz nascer: com efeito, em vez de reportar os conteúdos empíricos, tais como psicologia, a sociologia ou a análise das literaturas e dos mitos podem fazê-los aparecer, à positividade histórica do sujeito que os percebe, a etnologia coloca as formas singulares de cada cultura, as diferenças que as opõem às outras, os limites pelos quais se define e se fecha sobre sua própria coerência na dimensão em que se estabelecem suas relações com cada uma das três grandes positividades (a vida, a necessidade e o trabalho, a linguagem);

assim, a etnologia mostra como se faz numa cultura

- a normalização das grandes funções biológicas,

- as regras que tornam possíveis ou obrigatórias todas as formas de troca, de produção e de consumo,

- o sistemas que se organizam em torno ou sobre o modelo das estruturas linguísticas.

A etnologia avança, pois, em direção à região onde as ciências humanas se articulam com aquela biologia, com aquela economia, com aquela filologia e aquela linguística acerca das quais se viu de que altura as dominavam: é por isto que o problema geral de toda etnologia é exatamente aquele das relações (de continuidade ou de descontinuidade) entre a natureza e a cultura.

Mas, neste tipo de interrogação, o problema da história se acha invertido: pois trata-se então de determinar,

- segundo os sistemas simbólicos utilizados,

- segundo as regras prescritas,

- segundo as normas funcionais escolhidas e estabelecidas,

de que espécie de devir histórico cada cultura é suscetível; ela busca retomar, desde raiz, o modo de historicidade que aí pode aparecer, as razões pelas quais a história aí será necessariamente cumulativa ou circular, progressiva ou submetida a oscilações reguladoras, capaz de ajustamentos espontâneos ou submetida a crises.

E assim se acha esclarecido o fundamento deste fluir histórico em cujo interior as diferentes ciências humanas assumem sua validade e podem ser aplicadas a uma dada cultura e numa dada região sincrônica.

A etnologia, como a psicanálise, interroga

- não o próprio homem tal como pode aparecer nas ciências humanas,

- mas a região que torna possível, em geral, um saber sobre o homem;

como a psicanálise, ela atravessa todo o campo desse saber num movimento que tende a atingir seus limites.

Mas a psicanálise

- se serve da relação singular da transferência para descobrir, nos confins exteriores da representação, o Desejo, a Lei, a Morte que desenham, no extremo da linguagem e da prática analíticas, as figuras concretas da finitude;

já a etnologia

- aloja-se no interior da relação singular que a ratio ocidental estabelece com todas as outras culturas; e, a partir daí, ela traça o contorno das representações que os homens, numa civilização, se podem dar de si mesmos, de sua vida, de suas necessidades, das significações depositadas em sua linguagem; e ela vê surgir, por trás destas representações,

- as normas a partir das quais os homens cumprem as funções da vida, mas repelindo sua pressão imediata,

- as regras através das quais experimentam e mantêm suas necessidades,

- os sistemas sobre cujo fundo toda significação lhes é dada.

O privilégio da etnologia e da psicanálise, a razão de seu profundo parentesco e de sua simetria – não devem, pois, ser buscados numa certa preocupação que uma e outra teriam em penetrar o profundo enigma, a parte mais secreta da natureza humana; de fato, o que se espelha no espaço de seu discurso é muito mais o a priori histórico de todas as ciências humanas – as grandes cesuras, os sulcos, as partilhas que, na epistémê ocidental, desenharam o perfil do homem e o dispuseram para um saber possível.

Era, portanto, muito necessário que ambas fossem ciências do inconsciente:

- não porque atingem no homem o que está por sob a sua consciência,

- mas porque se dirigem ao que, fora do homem, permite que se saiba, com um saber positivo, o que se dá ou escapa à sua consciência.

Pode-se compreender, a partir daí, um certo número de fatos decisivos.

E, no primeiro plano, o seguinte:

que a psicanálise e a etnologia não são tanto ciências humanas ao lado das outras,

mas percorrem o domínio inteiro destas, o animam em toda a sua superfície, expandem por toda a parte seus conceitos, podem propor em todos os lugares seus métodos de decifração e suas interpretações.

Nenhuma ciência humana pode assegurar-se de nada lhes dever, nem de ser totalmente independente do que elas puderam descobrir, nem estar certa de não depender delas de uma forma ou de outra.

Porém seu desenvolvimento tem a particularidade de que

- por mais que pretendam ter um “alcance” quase universal,

- nem por isso se aproximam de um conceito geral do homem:

- em nenhum momento elas tendem a delimitar o que nele poderia haver de específico,

- de irredutível,

- de uniformemente válido em toda a parte onde ele é dado à experiência.

A ideia de uma “antropologia psicanalítica”, a ideia de uma “natureza humana” restituída pela etnologia não passam de pretensões piegas. Não apenas elas podem dispensar o conceito de homem, como ainda não podem passar por ele, pois se dirigem sempre ao que constitui seus limites exteriores.

Em relação às “ciências humanas”, a psicanálise e a etnologia são antes “contraciências”;

- o que não quer dizer que sejam menos “racionais” ou “objetivas” que as outras,

- mas que elas as assumem no contra-fluxo,

- reconduzem-nas a seu suporte epistemológico

- e não cessam de “desfazer” esse homem que, nas ciências humanas, faz e refaz sua positividade.

Compreende-se, enfim, que psicanálise e etnologia sejam estabelecidas uma em face da outra, numa correlação fundamental: desde Totem e tabu, a instauração de um campo que lhes seria comum, a possibilidade de um discurso que poderia ir de uma à outra sem descontinuidade, a dupla articulação

- da história dos indivíduos com o inconsciente das culturas

- e da historicidade destas com o inconsciente dos indivíduos

abrem, sem dúvida, os problemas mais gerais que se podem levantar a propósito do homem.

Adivinha-se o prestígio e a importância de uma etnologia que,

- em vez de se definir primeiramente, como o fez até então, pelo estudo das sociedades sem história,

- buscasse deliberadamente seu objeto do lado dos processos inconscientes que caracterizam o sistema de uma dada cultura;

ela poria em jogo, assim,

- a relação da historicidade, relação essa constitutiva de toda etnologia em geral,

- no interior da dimensão em que sempre se desenrolou a psicanálise.

Assim fazendo, ela não assimilaria os mecanismos e as formas de uma sociedade à pressão e à repressão de fantasmas coletivos, reencontrando deste modo, mas a uma escala mais larga, o que a análise pode descobrir ao nível dos indivíduos;

- definiria como sistema dos inconscientes culturais o conjunto das estruturas formais que tornam significantes os discursos míticos,

- dão às regras que regem as necessidades sua coerência e sua imprescindibilidade,

- fundam, não na natureza, não nas puras funções biológicas, as normas de vida.

Adivinha-se a importância simétrica de uma psicanálise que, por seu lado, encontrasse a dimensão de uma etnologia, não pela instauração de uma “psicologia cultural”, não pela explicação sociológica de fenômenos manifestados ao nível dos indivíduos, mas pela descoberta de que também o inconsciente possui – ou, antes de que ele próprio é uma certa estrutura formal.

Por aí etnologia e psicanálise viriam, não a se superpor nem mesmo talvez a se reunir, mas a se cruzar como duas linhas diferentemente orientadas:

- uma, indo da elisão aparente do significado na neurose à lacuna no sistema significante por onde esta vem a manifestar-se;

- a outra, indo da analogia dos significados múltiplos (nas mitologias, por exemplo) à unidade de uma estrutura, cujas transformações formais liberariam a diversidade de narrativas.

Não seria, portanto, ao nível das relações entre indivíduos e sociedade, como frequentemente se acreditou, que a psicanálise e a etnologia poderiam articular-se uma com a outra;

- não é porque o indivíduo faz parte de seu grupo,

- não é porque uma cultura se reflete e se exprime de um modo mais ou menos refratado no indivíduo,

que essas duas formas de saber são vizinhas.

Na verdade, elas têm somente um ponto comum, porém essencial e inevitável: é aquele em que elas se cortam em ângulo reto; pois a cadeia significante pela qual se constitui a experiência única do indivíduo é perpendicular ao sistema formal a partir do qual se constituem as significações de uma cultura;

- a cada instante a estrutura própria da experiência individual encontra nos sistemas da sociedade certo número de escolhas possíveis (e de possibilidades excluídas);

inversamente,

- as estruturas sociais encontram, em cada um de seus pontos de escolha, certo número de indivíduos possíveis (e outros que não o são) –

- assim como na linguagem a estrutura linear torna sempre possível, em dado momento, a escolha entre várias palavras ou vários fonemas (mas exclui todos os outros).

Forma-se, então, o tema de uma teoria pura da linguagem, que daria à etnologia e à psicanálise assim concebidas seu modelo formal. Haveria assim uma disciplina que poderia cobrir, no seu único percurso,

- tanto esta dimensão da etnologia que refere as ciências humanas às positividades que as margeiam,

- quanto esta dimensão da psicanálise que refere o saber do homem à finitude que o funda.

Com a linguística,

ter-se-ia uma ciência perfeitamente fundada na ordem das positividades exteriores ao homem (pois que se trata de linguagem pura) e que, atravessando todo o espaço das ciências humanas, atingiria a questão da finitude (pois que é através da linguagem e nela que o pensamento pode pensar: de sorte que ela é, em si mesma, uma positividade que vale como o fundamental).

Acima da etnologia e da psicanálise, mais exatamente intrincada com elas, uma terceira “contraciência” viria percorrer, animar, inquietar todo o campo constituído das ciências humanas e, extravasando-o, tanto do lado das positividades quanto do lado da finitude, formaria sua contestação mais geral. Como as duas outras contraciências, ela faria aparecer, num modo discursivo, as formas-limites das ciências humanas; como elas, alojaria sua experiência nestas regiões iluminadas e perigosas onde o saber do homem trava, sob as espécies do inconsciente e da historicidade, sua relação com o que as torna possíveis.

Todas as três põem em risco, “expondo-o”, aquilo mesmo que permitiu ao homem ser conhecido.

Assim se tece sob nossos olhos o destino do homem, mas tece-se às avessas; nestes estranhos fusos, é ele reconduzido às formas de seu nascimento, à pátria que o tornou possível.

Mas não é essa uma forma de conduzi-Io ao seu fim?

Pois a linguística, tanto quanto a psicanálise ou a etnologia, não fala do próprio homem.

Dir-se-á talvez que, desempenhando este papel, a linguística não faz mais que retomar as funções que foram outrora as da biologia ou da economia quando, no século XIX e no começo do século XX, se pretendeu unificar as ciências humanas sob conceitos tomados à biologia ou à economia.

Mas a linguística arrisca-se a ter um papel muito mais fundamental. E por várias razões.

Primeiro porque ela permite – esforça-se, ao menos, por tornar possível – a estruturação dos próprios conteúdos;

- não é, pois, uma retomada teórica dos conhecimentos adquiridos alhures, interpretação de uma leitura já feita dos fenômenos;

- não propõe uma “versão linguística” de fatos observados nas ciências humanas, é o princípio de uma decifração primeira;

- sob um olhar armado por ela, as coisas só acedem à existência na medida em que podem formar os elementos de um sistema significante.

A análise linguística é mais uma percepção que uma explicação: isso quer dizer que é constitutiva de seu objeto mesmo.

Ademais, eis que, por esta emergência da estrutura (como relação invariante num conjunto de elementos), a relação das ciências humanas com as matemáticas acha-se novamente aberta e segundo uma dimensão totalmente nova;

- não se trata mais de saber se se podem quantificar resultados, ou se os comportamentos humanos são suscetíveis de entrar no campo de uma probabilidade mensurável;

- a questão que se coloca é a de saber se se pode utilizar sem jogo de palavras a noção de estrutura,

- ou, ao menos, se é da mesma estrutura que se fala em matemáticas e nas ciências humanas;

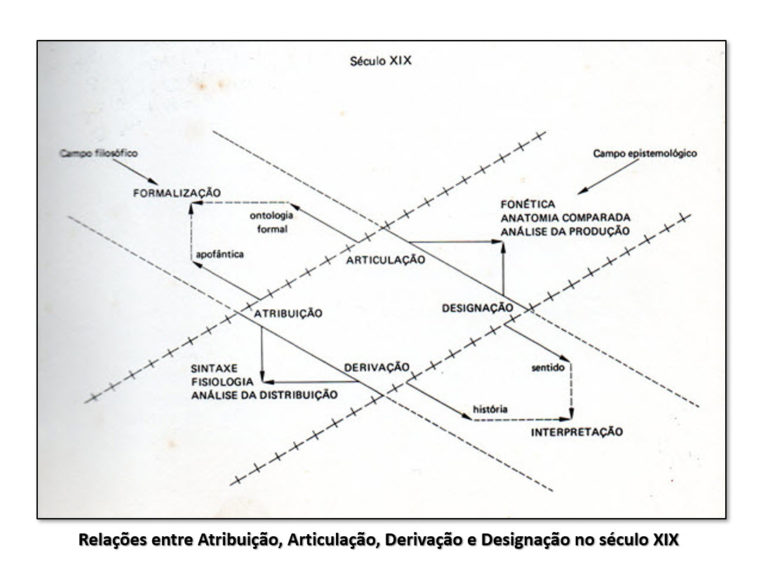

questão que é central, se se quiser conhecer as possibilidades e os direitos, as condições e os limites de uma formalização justificada; vê-se que a relação das ciências humanas com o eixo das disciplinas formais e a priori – relação que não fora essencial até então e se torna fundamental agora que, no espaço das ciências humanas, surge igualmente sua relação com a positividade empírica da linguagem e com a analítica da finitude; os três eixos que definem o volume próprio às ciências do homem tornam-se assim visíveis, e quase simultaneamente, nas questões que elas colocam.

Enfim, a importância da linguística e de sua aplicação ao conhecimento do homem faz reaparecer, em sua insistência enigmática, a questão do ser da linguagem acerca da qual se viu quanto estava ligada aos problemas fundamentais de nossa cultura.

Questão que a utilização cada vez mais ampliada das categorias linguísticas avoluma ainda mais, uma vez que é necessário doravante indagar o que deve ser a linguagem, para assim estruturar o que não é, todavia, por si mesmo, nem palavra nem discurso, e para articular-se com as formas puras do conhecimento.

Por um caminho muito mais longo e muito mais imprevisto, somos reconduzidos a esse lugar que Nietzsche e Mallarmé haviam indicado quando um deles perguntara: Quem fala? e o outro vira cintilar a resposta na própria Palavra. A interrogação sobre o que é a linguagem em seu ser reassume, ainda uma vez, seu tom imperativo.

Neste ponto em que a questão da linguagem ressurge com uma tão forte superdeterminação e em que ela parece investir, por todas as partes, a figura do homem

(esta figura que justamente tomara outrora

o lugar do Discurso clássico),

a cultura contemporânea está se fazendo numa parte importante de seu presente e talvez de seu porvir.

De um lado aparecem, como que subitamente, muito próximas de todos estes domínios empíricos, questões que pareciam, até então, bastante afastadas deles: estas questões são aquelas de uma formalização geral do pensamento e do conhecimento; e no momento em que se julgava que elas ainda estavam votadas tão somente à relação entre a lógica e as matemáticas, eis que elas se abrem à possibilidade e também à tarefa de purificar a velha razão empírica, pela constituição de linguagens formais, e de exercer uma segunda crítica da razão pura, a partir de formas novas do a priori matemático.

Entrementes, na outra extremidade de nossa cultura, a questão da linguagem se acha confiada àquela forma de palavra que, sem dúvida, não cessou de colocá-Ia, mas que, pela primeira vez, coloca-a a si mesma.

Que a literatura de nossos dias seja fascinada pelo ser da linguagem – isso não é nem o sinal de um fim nem a prova de uma radicalização: é um fenômeno que enraíza sua necessidade numa bem vasta configuração em que se desenha toda a nervura de nosso pensamento e de nosso saber.

Mas se a questão das linguagens formais faz valer a possibilidade ou a impossibilidade de estruturar os conteúdos positivos, uma literatura votada à linguagem faz valer, em sua vivacidade empírica, as formas fundamentais da finitude.

Do interior da linguagem experimentada e percorrida como linguagem, no jogo de suas possibilidades estiradas até seu ponto extremo,

- o que se anuncia é que o homem é “finito” e que,

- alcançando o ápice de toda palavra possível, não é ao coração de si mesmo que ele chega,

- mas às margens do que o limita:

- nesta região onde ronda a morte,

- onde o pensamento se extingue,

- onde a promessa da origem recua indefinidamente.

Era imprescindível que esse novo modo de ser da literatura fosse desvelado em obras como as de Artaud ou de Roussel – e por homens como eles;

- em Artaud, a linguagem, recusada como discurso e retomada na violência plástica do choque, e remetida ao grito, ao corpo torturado, à materialidade do pensamento, à carne;

- em Roussel, a linguagem, pulverizada por um acaso sistematicamente manejado, conta indefinidamente a repetição da morte e o enigma das origens desdobradas.

E, como se essa prova das formas da finitude na linguagem não pudesse ser suportada, ou como se ela fosse insuficiente (talvez sua insuficiência mesma fosse insuportável), foi no interior da loucura que ela se manifestou – oferecendo-se assim a figura da finitude na linguagem (como o que nela se desvela), mas também antes dela, aquém dela, como esta região informe, muda, não-significante onde a linguagem pode liberar-se.

E é realmente neste espaço assim posto a descoberto que a literatura, com o surrealismo primeiramente (mas sob uma forma ainda bem travestida), depois, cada vez mais puramente, com Kafka, com Bataille, com Blanchot, se deu como experiência: como experiência da morte (e no elemento da morte), do pensamento impensável (e na sua presença inacessível), da repetição (da inocência originária, sempre lá, no extremo mais próximo da linguagem e sempre o mais afastado); como experiência da finitude (apreendida na abertura e na coerção dessa finitude).

Vê-se que este “retorno” da linguagem não tem em nossa cultura valor de interrupção súbita; não é a descoberta irruptiva de uma evidência há muito escondida; não é a marca de uma dobra do pensamento sobre si mesmo, no movimento pelo qual ele se liberta de todo conteúdo, nem de um narcisismo da literatura, liberando-se enfim do que ela teria a dizer para não mais falar senão do fato de que ela é linguagem posta a nu.

De fato, trata-se aí do desdobramento rigoroso da cultura ocidental, segundo a necessidade que ela atribuiu a si própria no início do século XIX.

Seria falso ver, neste índice geral de nossa experiência a que se pode chamar o “formalismo”, o sinal de uma petrificação, de uma rarefação do pensamento incapaz de reassumir a plenitude dos conteúdos; não seria menos falso colocá-lo de imediato no horizonte de um novo pensamento e de um novo saber.

Foi no interior do desenho muito cerrado, muito coerente da epistémê moderna que essa experiência contemporânea encontrou sua possibilidade; foi mesmo ele que, por sua lógica, suscitou-a, constituiu-a de parte a parte e tornou impossível que ela não existisse.

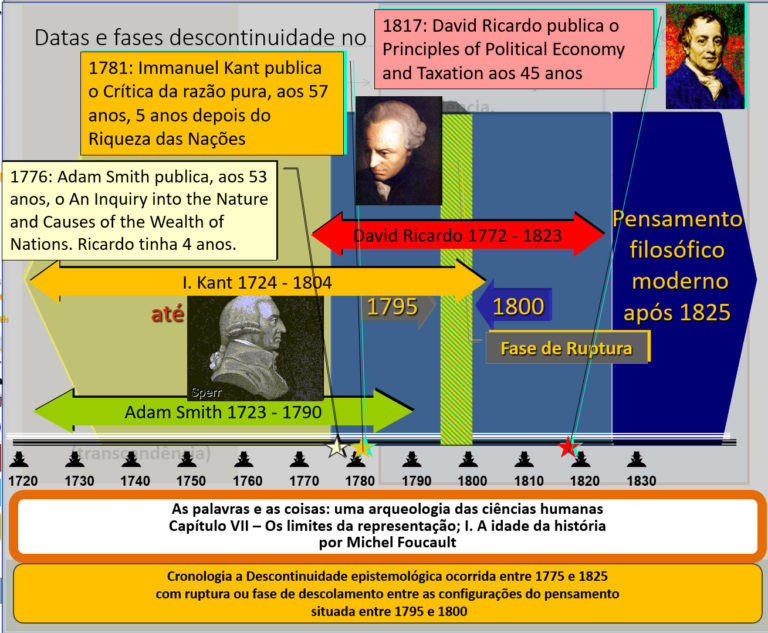

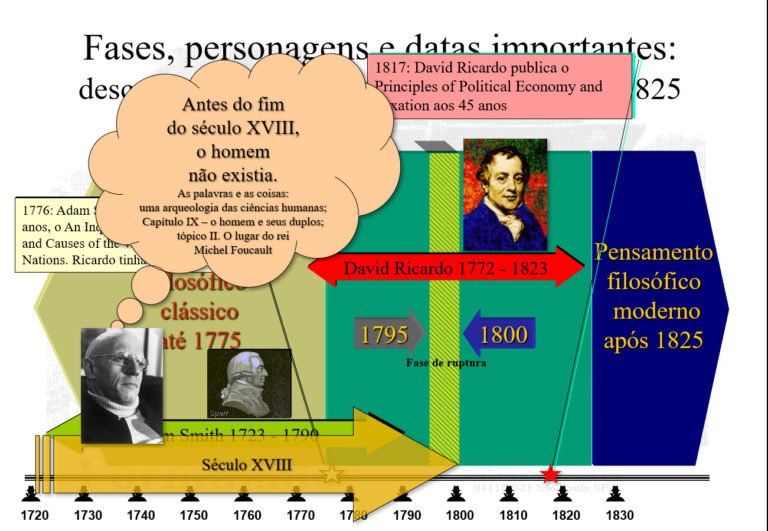

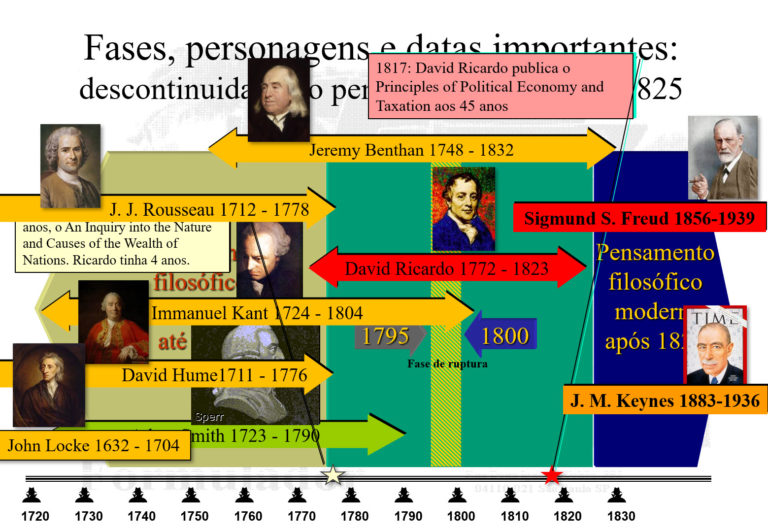

O que se passou na época de Ricardo, de Cuvier e de Bopp, esta forma de saber que se instaurou com a economia, a biologia e a filologia, o pensamento da finitude que a critica kantiana prescreveu como tarefa para a filosofia, tudo isto forma ainda o espaço imediato de nossa reflexão.

É neste lugar que nós pensamos.

E, contudo, a impressão de acabamento e de fim, o sentimento surdo que sustenta, anima nosso pensamento, acalenta-o talvez assim com a facilidade de suas promessas, e que nos faz crer que alguma coisa de novo está em vias de começar, de que apenas se suspeita um leve traço de luz na orla do horizonte – este sentimento e esta impressão talvez não sejam infundados.

Dir-se-á que existem, que não cessaram de se formular sempre de novo desde o começo do século XIX; dir-se-á que Hôlderlin, que Hegel, que Feuerbach e Marx já tinham, todos eles, esta certeza de que neles um pensamento e talvez uma cultura findavam, e que, do fundo de uma distância que talvez não fosse invencível, uma outra se aproximava – no recato da aurora, no fulgor do meio-dia, ou no contraste do dia que acaba.

Mas esta próxima, esta perigosa iminência cuja promessa hoje tememos, cujo perigo acolhemos, não é, sem dúvida, da mesma ordem. O que este anúncio prescrevia então ao pensamento era estabelecer para o homem uma morada estável nesta terra, donde os deuses se tinham evadido ou desaparecido.

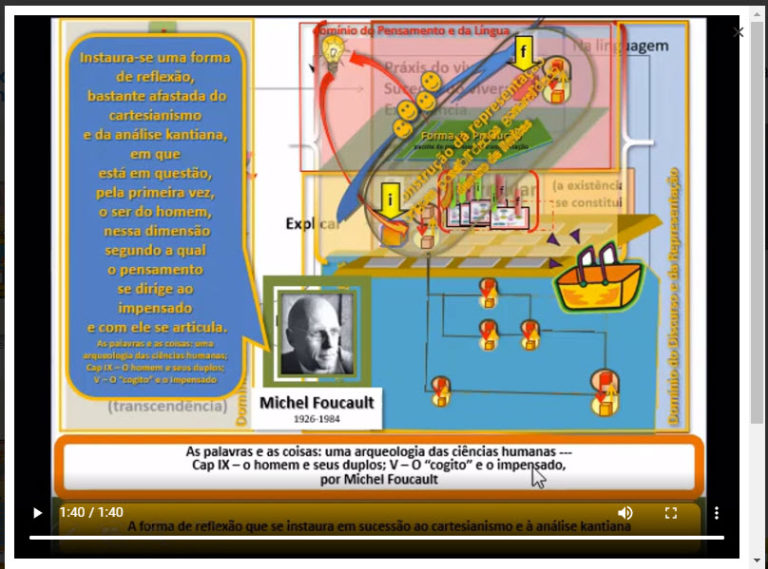

Em nossos dias, e ainda aí Nietzsche indica de longe o ponto de inflexão,

- não é tanto a ausência ou a morte de Deus que é afirmada, mas sim o fim do homem (este tênue, este imperceptível desnível este recuo na forma da identidade que fazem com que a finitude do homem se tenha tornado o seu fim);

- descobre-se então que a morte de Deus e o último homem estão vinculados: não é acaso o último homem que anuncia ter matado Deus, colocando assim sua linguagem, seu pensamento, seu riso no espaço do Deus já morto, mas também se apresentando como aquele que matou Deus e cuja existência envolve a liberdade e a decisão deste assassínio?

Assim, o último homem é ao mesmo tempo mais velho e mais novo que a morte de Deus; uma vez que matou Deus, é ele mesmo que deve responder por sua própria finitude; mas, uma vez que é na morte de Deus que ele fala, que ele pensa e existe, seu próprio assassinato está condenado a morrer; deuses novos, os mesmos, já avolumam o Oceano futuro; o homem vai desaparecer.

Mais que a morte de Deus – ou antes, no rastro desta morte e segundo uma correlação profunda com ela, o que anuncia o pensamento de Nietzsche é o fim de seu assassino; é o esfacelamento do rosto do homem no riso e o retorno das máscaras; é a dispersão do profundo escoar do tempo, pelo qual ele se sentia transportado e cuja pressão ele suspeitava no ser mesmo das coisas; é a identidade do Retomo do Mesmo e da absoluta dispersão do homem.

Durante todo o século XIX, o fim da filosofia e a promessa de uma cultura próxima constituíam, sem dúvida, uma única e mesma coisa, juntamente com o pensamento da finitude e o aparecimento do homem no saber; hoje, o fato de que a filosofia esteja sempre e ainda em via de acabar e o fato de que nela talvez, porém mais ainda fora dela e contra ela, na literatura como na reflexão formal, a questão da linguagem se coloque, provam sem dúvida que o homem está em via de desaparecer.

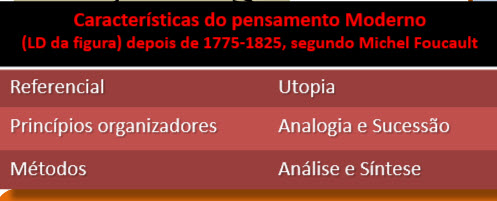

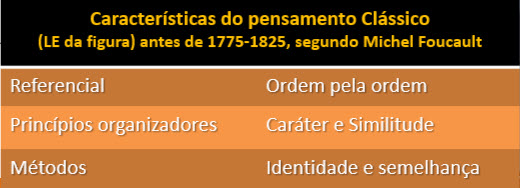

É que toda a epistémê moderna – aquela que se formou por volta do fim do século XVIII e serve ainda de solo positivo ao nosso saber, aquela que constituiu o modo de ser singular do homem e a possibilidade de conhecê-lo empiricamente – toda essa epistémê estava ligada ao desaparecimento do Discurso e de seu reino monótono, ao deslizar da linguagem para o lado da objetividade e ao seu reaparecimento múltiplo.

Se essa mesma linguagem surge agora com insistência cada vez maior numa unidade que devemos mas não podemos ainda pensar, não será isto o sinal de que toda essa configuração vai agora deslocar-se, e que o homem está em via de perecer, na medida em que brilha mais forte em nosso horizonte o ser da linguagem?

Tendo o homem se constituído quando a linguagem estava votada à dispersão, não vai ele ser disperso quando a linguagem se congrega?

E se isto fosse verdade, não seria um erro – um erro profundo, pois que nos esconderia o que cumpre pensar agora – interpretar a experiência atual como uma aplicação das formas da linguagem à ordem do humano?

Não seria antes preciso renunciar a pensar o homem, ou, para ser mais rigoroso, pensar mais de perto este desaparecimento do homem – e o solo de possibilidade de todas as ciências do homem – na sua correlação com nossa preocupação com a linguagem?

Não se deve admitir que, estando a linguagem novamente aí, o homem retomará àquela existência serena em que outrora o mantivera a unidade Imperiosa do Discurso?

O homem fora uma figura entre dois modos de ser da linguagem; ou antes, ele não se constituiu senão no tempo em que a linguagem, após ter sido alojada no interior da representação e como que dissolvida nela, dela só se liberou despedaçando-se: o homem compôs sua própria figura nos interstícios de uma linguagem em fragmentos.

Certamente, não se trata aí de afirmações quando muito e questões às quais não é possível responder; é preciso deixá-Ias em suspenso Iá onde elas se colocam, sabendo apenas que a possibilidade de as colocar abre sem dúvida, para um pensamento futuro.